序

「塔」が坂田博義追悼号を出したのは、一九六二年(昭和三十七年)二月のことであった。そこに「坂田博義作品集」が編まれていて、一九五五年から一九六二年までの四百六十四首が収められている。黒住嘉輝君の後記にもあるように、当時から単行本として発行したい気はむろんあったのであるが、事情が許さずそのままになった。

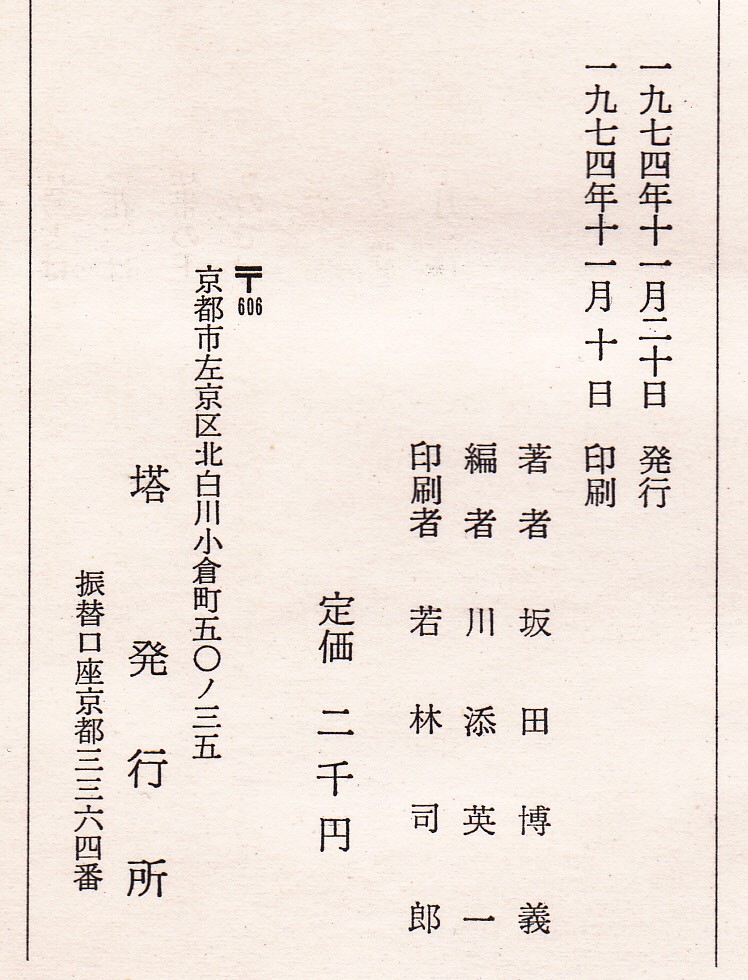

今般、未亡人久枝さんの意志と、川添英一君の熱心と、洋進堂印刷の若林司郎氏の厚意とによって、塔として念願の歌集を発行する運びになったことは、私としても喜びに耐えない。遅すぎた憾みはあるが、坂田作品の鮮烈さは多少の年月で褪せるものではないことが恐らくここに立証されると思う。少なくとも私は今回読み返してみて、その感を禁じることができなかった。

坂田は塔に入会するまでに、すでに「辛夷」「ポトナム」で歌の勉強をして居り、ことに「辛夷」に発表した歌はこの歌集の過半数を占めて、当初より十九五八年の終りごろに達しているのである。坂田の歌は感覚が鋭く澄んで、孤独の寂しさとすがしさに満ちている。その趣は最初から最後まで変らないのであるが、私としてはやはり塔に入会し、黒住嘉輝、清原日出夫などの友人を得、塔の歌会に欠かさず出席するようになってからの歌が本格的だと考えざるをえない。この歌集をひらかれる人は、かならずや全部を一気に読まれることと思うが、どうか中途でやめないで読み通されるよう希望する。これほど最後に向かって高まって行く歌集もまれではないかと私は思い、それだけに夭逝が惜しまれはするが、歌集歌業としては、これはこれで一つの達成であると言い切ることができる。

坂田博義の歌については直接に作品にふれていただくのがもっとも良いと信じるので、ここに解説を加えることは差し控えるが、彼の「清原君に答えて」という遺稿が追悼号に出ている。それを見ると、彼自身が歌について考えていたことの大体が察せられる。よく清原の作品が社会的とすれば、坂田のは芸術主義的だと考えられがちであるが、彼自身は「社会詠」を排除したことは一度もなく、むしろそこに一つの可能性を見出すべく期待していたことが書かれている。そして「抵抗」が現代最高のモラルであり、「うたよみはひとしくこのことをその背骨に、ドシンとしみこませておらなくてはならぬ」と言っている。だが抵抗とは日常生活とかけはなれたものではなく、「ラジオでメロドラマをきく、コーヒーを飲みながら新聞を読む、くもりわたる通勤電車の窓をこすって晩秋の田園をながめ」ることも、みな必死に努力して得られた結果の幸福であって、こういう日常を大切にし、「日常の生活のくまぐまに、陸離たる光彩をあらしめたい」と努力することと無関係ではないと言うのである。

こういう言葉をきくと、私には坂田が孤独な人なつっこい目で生活のこまかなひだをいとおしみ体験しようとしていた必死な姿勢が浮かんで来、彼の歌もそのような面から眺めることができるように思うのである。彼はその日常を彼流儀に愛し、価値あるものにしようと努め、ために他に対してリゴラスな態度となってあらわれることがあったらしいし、粗暴な現実の侵入の前に自己を守りきれなかったとも言い得るのであろう。

坂田は茂吉や文明の歌に傾倒し、「深山のように何がでてくるか判らぬ深さ」のある歌を求め、「読者が計算した価しかでてこない」歌を排した。そして歌の技巧については、「ただの水に少しばかりの小細工を加えて氷を作り、それを水晶のようにみせようとする作品がつまらぬ」のは当然で、それは技巧などと呼ぶべきことではない。むしろただの水にも水晶や金に負けぬ美しさや価値がある。だから水を題材としたならば、あくことなくそれを追求し、完璧を期さなければならぬ。題材を選定するだけでは文学にはならず、金を含有する鉱物を提示するだけでは何事でもない。若いからと言って、そんな甘えた行為に安んじていてはならない。と、こんな具合に言って、歌をやる以上は、「いかに」を追求し、完全な表現を得なければならぬという覚悟をきめていたようである。それが早くから坂田に「一見若人らしくない動ぜぬ態度、自信に充ちたそのもの言い」(早川亮)をさせていたのであろう。一体に彼は歌のなか以外では本心を語らなかったと思う。ういういしく無邪気なところがありながら、素直に甘えてくるというようなことはなかった。私などに対しても、あまりに礼儀正しく受けこたえして、内部に立ち入るすきを見せなかった。それで最後が迫っているときにすら、彼の生活の外面的内面的苦しみを察知することができず、「滂沱たり吾が心の府」に慄然としながらも、いつかは男らしく耐え通し立ち直ってくれるものとばかり信じていたのである。むろん彼の死にはいまだに疑問が残り、友人たちにとっても永遠の謎であるわけである。その悔しみはいまだに消えそうもないのだが、ここにようやく歌集一巻をまとめ得て、やや心が安まろうかと思う。

歌集の歌はほとんど追悼号のままであり、当時黒住君に頼まれて私が五百五十首ほどの中から選んだものらしい。今度、数人の人々によって、年度別の小見出しがつけられた。黒住君の手許にある資料によると、坂田自身で改作を試みた形跡の歌がいくつもあるようだが、辛夷、ポトナム、塔に初出のものによることにした。詳しくは追悼号を参照されたい。

辛夷主宰の野原水嶺氏とも御相談すべきであったが、塔の方の一存でこのような形式の歌集を出すことになった。御了承をお願いいたしたい。

最後に、坂田博義歌集が短歌史上正当な評価を得られるよう願ってやまない。

一九七四年(昭和四十九年)九月二十四日

高 安 国 世

歌 集

凍土(一九五五年)

急坂を下る列車のブレーキの火花が一瞬夜気にひらめく

鰊に付ける山葵を小鉢に卸すときゆるくゆるく地震つたわりく

別るべき決意まだなく月のごと笑む人の顔ま直に見得ず

大蜘蛛が手足まろめて畳の上動かざるなり死んでいるなり

大蜘蛛が手足まろめて焼け死にし宵なり一挙に何事かあれ

望遠の鏡で見れば林陰未だ知らざりし家二軒あり

リラの花靄たつ池に散りこぼる淡々として淋しかりけり

赤白のクローバーこの地に咲き乱れ祖母の病はにわかに篤し

美しい悲しみがわきぬ揚羽の蝶スルスルと花にひげのばすとき

心深い悲しみにあらねどゆえ知らず寂しくありて雑魚をすなどる

渾身の力もいでず我の生く道おりおりにするどくきわまる

蛙住みザリガニも居るにごり池淋しくなれば石投げにゆく

朝おきてネジなき時計ねが枕辺に止まりて冷たくあるは寂しき

燕麦の畠のむこうに一樹あり飛翔につかれた鴉そこによる

防霧林を黒馬駆け去りコスモスと吾も日ざしに暖くいる

悪寒して膝だいている暮方よ唸りかすかに紙鳶動かざる

納骨堂ありて道断ゆ白樺の並木沿い来て悲しくはなし

雪虫がしきりに飛べばホタホタと心暖たむ焚火していん

荒塩を舐りてほゆる大牛の愚鈍なまでの動作を憎む

敗北の意識たゆとう冬の日は凍土に淡き影さえもなく

埠頭 十九五六年

一群の囚人の影が石塀に吸わるるときよ雪が頭上に

コスモスの未熟な種を手に受けぬ貧しき我等この種に似つ

ナナカマドの赤き実ハタと地に落ちぬ脆き結晶の雪が降りつむ

美しき小鳥をねらうか尾の光るいたちの跳躍を幾度も見て

我が日々をはかなみ居ればキラキラと雪は睫毛にしずくとなりぬ

自虐などかつてなさざる我にして枯木の森の果てを見にゆく

ロンロンとルリ色の珠あらわれし幻覚さめて腕しびれおり

古傷の鈍い痛みを指に持ちかわきし雪に降りこめられる

電球と枯れたる花とが寄りあいてしばしを流る渦多き川

今日も又何事もなし煉瓦塀くずれし所で鼻かみにけり

水爆を貯う国を悲しみて一塊の土深く耕す

闘志残す貌の悲しさ今日よりは干魚の如くさらさるるべし

蕗のとう土筆萌ゆ日に鶏卵のぬくみ寂しみ一人でいにき

痛きまでの生ける姿を思いみぬ壁をはいゆき落ちし虫あり

支那ソバの脂肉をむさぼる我の今ひたぶるに生きしのちの飢なり

日を経れば無念もうすれ大き鳥黒き鳥楡の森に入る見ゆ

リラの花その立房の稚くて燃えつくす恋を知らざれば悔ゆ

ゆくりなく遡流つづける河が見ゆ我過去の悔垂直に遡る

癒すなき寂しさもあり春水に光りて流るる砂かぎりなし

友の訃をききいし時の偏照はやがてレンギョウの花にうつりぬ

何による我の稀薄かぬくき土ねんごろに鍬でおこすうつつも

回転木馬こわれて今日はいささかの翳もなき光のなかにうごかぬ

哀しきまで無数に殖えて蝌蚪浄らなり我の近よれぬまで

我に刃のけわしき自在に荒れていてヌビナイ川の堤に来て立つ

我の若さが傷つきたくて黄濁の河どぶあやうき蝶を目追いぬ

無明に充つる追憶もちてゆりあぐる甲板に航跡見るべくはきぬ

夕光になりたるときにはにかみてリラ呉れしなり泪はしりぬ

かがやきて柩車近づける寂寞に吾が衝動の静まりていぬ

雨やみぬ胡桃のしずくひたひたと落ちつぐ下を群鶏はしる

経てきたる悔しさやめり風塵にアカシヤの花白々と落つ

久しく洗わぬシーツひろげ寝る深かりし眼を忘れはてては

空蝉を梢のみきに見つけたりくだきつつそのほか何もせざりし

はかなきを哭きて見さくる日方川ひとすじの光遠く右廻す

若葉かげメスをあらそう庭鳥を憎みしが単純ならぬいのちは

具体化できぬ寂しさをもち銀杏に熱き土ねんごろにかけている我

腹を見せ屍魚浮く池の陽炎にぼかされて不安も漠としている

やしなわるる生活の稀薄とかこち往く祭礼の日の熱き道すじ

チモシーのぬれし穂ふれば紫の花粉散る初秋のあかつきなりし

一穂一穂が緑白の光の麦畑夕映あらゆるもののたそがれ

濁り湖へはなされし稚魚たのしからん風あると見え銀の波立つ

クリストを説きとらわれし使徒の章よみ終えぬ烈しこの没陽にて

冷々と足をぬらして波ゆきぬ寂しめば又も濤はくだけぬ

生臭き街なり倉庫の間ゆく道も魚の臭い流るる

ゆりあげてどよもし砕け底鳴りすオシラベツの磯にコンブ生流るる

赤々と火星近づきぬ夜の気流キラキラと草生に結露しはじむ

おもちゃが笑う幻想もち赤き星低き天涯に光はなちぬ

歌よむこと我の唯一の積極にて決意に蒼ざめしこと過去にありしか

一匹の蟻がはこびいる一つの卵感傷し歌つくり我は帰りぬ

無言歌の如きが流る哀歓が流る石道のこの明るさに

緑の雫葉よりきぬ傘とじし幼等青い胡桃みてゆく

夕光に噴水さらに高まりぬ再会のなき我等別れぬ

我を愛しやがて憎みし汝がエゴの言葉索漠と聞きいたりけり

混沌の奧は我執ばかりなり月見草の花群いくたび見けん

銃負えばたくましく見ゆ男等をのせて車両群うごきはじめぬ

誰彼がこよなく恋を美しくせしを知り我の美に酔わざらん

ついに無垢なりし日の夜正確な幾何模様かきしことなんといわん

外壁に沿いかけられし階段の三階のあたり降る人の見ゆ

見はるかす岩礁に一人が見えおりぬ海水の飛沫白くあかりぬ

黒き潮うねり寒々し一艘が待てる奇跡の如く見えきぬ

やわらかく論に屈して帰り来ぬ霜とけし土あゆむに黒し

照りかげる山をつらなりて鉄塔のこしゆける見ゆ秋の深きを

レンガ壁に陽を浴びいたる我にありて埋没せしものへ光いたらせ

往還を虫の卵のつきし枝折りとりて来てすてて歩みぬ

愛欲になれねば羞じて光りつつ秋を弱りしトンボみていし

埠頭より眺めていたる廃船に重き鎖のずれる音する

漁 季 一九五七年

不意に死を思わす黒き海峡をちぎれゆき雲の帰ると聞かず

水と同じ色の魚群の水底の動き清かり雪投げてやらん

おのが才あきらめし眼に痛きまで高々と鉄塔築きあげらる

葬列の人ら雪野のきらめけば目を伏せ棺を野におくりおり

氷割れ氷流るる音きこゆ野を裂きくだる山の音きこゆ

叫ぶごと海へそそげる河口を少年は少年とならびてたてる

少年の別れを惜しむ声きこゆ車窓の氷華に何も見えねど

北へ走る暁の汽車の信号燈しずくの如く残しゆきたり

うすら青き雪の光に踊りいし幼等は泣く子かこみ帰りぬ

枯園に寒き凍らぬ池ありて風かわるとき水のにおいす

キラキラと冷光まきて氷寄す国岩となり終る岬に

生きてゆく力わかしむ煙はく山絶望をもう思わなく

双眸に泪たたえて過去になりし倖のこと話しはじむる

若葉に似て薄く冷たき掌と覚ゆ動き出ずる車窓よりかろくふれしに

金色の実をばかざせるビワの樹の夕づく頃はイスをたちきぬ

こんしんの力で蹴りて野に生れしバッタ指より逃げてゆきけり

この岬に漁季近づきて潮の色おもわしむ瞳の漁師にあいぬ

プラタナスの葉に微光あり照空灯の遠きかがやきを映すとみゆる

ひそやかに吾のいぬ部屋に入り来て本の背文字を寂しみていん

暮るる頃湾に入り来て錨なげし船ならん夜中ともし火見ゆる

公孫樹の葉むすうに風にまいゆけり鳩きて野太く鳴けり真昼間

銀行のとびら音たててしまり来しこの時静かに陽はさして来し

空にのこる光あみつつ北へ発つ汽車のひびきを聞きていたれり

海峡をこえ来し孤独を忘るるとなく忘れいて講義にも出ず

街灯の光が示す圏内に無数の枯葉散りとぶが見ゆ

雨やみし舗道に枯葉はりつきて風にちらねばよごされていし

夜の道に見えぬ落葉のふかれゆき我をおいぬく音をききとむ

すでに葉をもたざる梢が清冽に光ればしばし眼をやすましむ

街路樹の葉の吹かれ来て動かねば不思議に意志あるものに見えくる

月蝕の終らんとして森の上もっとも高き梢を光らす

街灯の光の中に見えていし枯葉はげしくふかれはじむる

無 言 歌 一九五八年

窓ごとに金色の公孫樹見えていて善意のみなる我になりいし

日本海をシベリア気団が荒れしめてやせたる船の波かぶる見ゆ

呼ぶならば秋霧の中をやまびこが返りきたりて答うはずなり

暁の静もりの中を近づきくる救急車の音を聞きいたるなり

外ならぬ我を不幸におとし入るる赤き受話器をとりあげたりし

消え残るビルの灯火を窓に見つやがて楽しく消されしも見つ

白鳥は黙しつつ泳ぎぬ雪ふれど降れど清さは完きならず

ささえなく寂しく経なん生おもう目に見ゆかぎりの草汚れたり

素枯れたる草生にタンポポの返り花我にはかかる無駄が苦しき

銀色のガソリンタンクをめぐりいるあら草激しく雨に打たるる

はぐくみてくれたる十勝は雪の下かくも蕭条たる国でありしか

凍雪の余光の中を跳びゆきて斃れしはこころ身は帰りきし

もり上る丘のぼりきて我道はくだる枯草穂を鳴らしそむ

今生は浄められずと知りたらん白鳥は昏き沼を捨てにき

ほほえみて鎮めんとするな今少し我の怒りを深くならしめ

梅を咲かす陽ざし思いつつ石炭の燻る方形の部屋を離れず

ふみつけし新聞紙を今靴跡にまざまざ汚し風に吹かせつ

冬の河を遡りゆく船草土手に陽をあみいたる人に見られき

朝々にかそけき鐘の音きこゆいずこの寺とも知らず目醒むる

田の中に松四五本の秀でたりそこを墳墓となしし幾世も

清冽な光はありて冬となる竹林に青き石ありしこと

鉄骨の高く組まれし組まれ方幻めけるビルとならんか

霧の中ときに現るるカラ松のならびいる穂のぎしぎしと鋭し

視野の中はがねの色の海ありて波の秀白くくずれる見ゆる

嬰児の声の如くに啼きかわす猫いて雪のかく淡きなり

野火のほのお燃え鎮まりし野に朝の悲しみやすき歩みをのばす

ものみなの薄青みたる暁の鶏鳴に目はあけていたれり

ほのおさげし溶接工の片頬の幼げにみゆ愛さるるべし

紫の花房さがる藤棚の下まぶしくて目を伏せにけり

射撃音野に冴えしめて我がみうちさみしよ淡く慕われしこと

黄昏て海の輝い鎮まりぬかの岬灯がともるかと待つ

逝く春の蝶みたりけりハンカチに鼻血おさえていし若葉かげ

うす赤く楠の若葉の萌える季はとおきものみな浄く思わする

松花粉すだれの如くこぼれくる下道昨日より疲れて帰る

さみだれに無花果の蕾小さくて劫初の人の羞恥むね打つ

ちちははと死別の後を思いおれば闇透りきて葉桜が匂う

銀色の空よく見ればなにもなくなお見れば静かに降りくる気配

指ほどに見えいる二人あいよりぬかしこの光る瀬を渉るらし

花びらの冷たきさやりに別れぎわ差し出されたる掌を思い出ず

リラ咲かば春の青潮ふるさとの岬岬を輝きゆかん

草傷に口あて居れば誰が呼びし声かはざまをこだましてゆく

目に見えぬ柩があまた海ゆきてある日には慟哭するか月夜を

黒々と雨に濡れたる夜の広場吾は偸盗のごとくよぎりつ

草傷の血に惜しみなくハンケチを汚せしことにかく足らいおり

ひそやかに把手まわせしに戸をへだて身じろぎたるを知りてしまえり

チューリップの芯のぞきつつ項まで紅潮させて何を昂ぶる

数歩へだてし所でコートぬぎしかば腕匂やかなものと眩しむ

雨の夜を航く我船を予測してかしこに明滅する灯ならんか

目薬は涙の如く流るるに秘やかに後のドアひらかれぬ

夕映の雲を映せる湧き水に草傷の指を浸していたり

桐の花甕にさすとて花やげる初夏あらわなる腕をまぶしむ

海峡の闇こえて来しに朝明けの朧なる岬に灯のまわりおり

躊躇いしのち決然とノックせしを後背痛きまで知りており

デモの先に翻りていしを昨日見しに校旗地下廊に垂れてありたる

鉄管を伝わりてくる水道の水ぬるき日々を部屋にこもりぬ

稲の秀に軽風たつに鉦ならし弔旗たれたる一列来たる

駅広場雨降り鎮みやわらかき暮色を帰るバスを待ちおり

甲板にうつろに居れば海猫のヒラヒラと舷に近づきてとぶ

吾がわたりゆくべき島の朧気に見えおりて出帆の楽奏さるる

ストライキを是として説きしに薄笑う初老の男を見すえていたる

えんぜるを捜そう澄みに澄む空のとこかにまりやいるかも知れぬ

「細胞」の一人美しきメーチエンと食堂におれり奇跡のごとし

大海軍大陸軍ありて民族の滅びんとせし昔を思え

ややかたき髪のさやりを気にしつ汝の「女性」は育ちておりぬ

官僚出の首相の笑顔目の底を汚さるる思いにテレビ見ていし

いかならん力がありてこの地隙出来にしものぞ覗きつつ行く

こだませぬ山までの距離あくまでも吾をゆかしめぬ遠きにあらず

我のみが知る地隙より来たるもの薄絹のごと夜の吾を包む

目の前にひらめきしもの風の他なにあらず朝を菊冴えにけり

オキシフルが傷に泡だつさわやかな痛みの如き朝があけてきぬ

夜を降る雪を旅装につもらせし幾たりの中の盲の幼子

無言歌のごとく街路に降りし雪しばしへて黒き水に還りぬ

革命家の孤独と毅きを背に見せて法科の学生階くだりゆく

薄青き光をかえす雪原に稚きまみを向け瞬きぬ

心地よき揺り椅子一つほしきかな淡あわと冷き畳に立てば

古本に金貸す唯一の店も知り遠く来て住む街になれきし

廃 線 一九五九年

薄雪の降りし街路にアセチレン嘆きのごとく灯し蟹売る

霧ながら人の群れいる谷街の悲しき夜の市にきたりし

四階の窓より常に見えいしはこの塔なりと確かめて去る

青きフードに夜降る雪を積もらせし人乗りてきて旅愁となりし

細やかな万年筆より我のそれへ分たれてインク色を薄めし

本箱と夜具積み上げしリヤカーをひたすらになりて坂道にひく

小刀もて目をつぶしては闇にのみ安らぐ蝦を生簀に放つ

日々にゆく定食堂の副食物五日を周期とせるをみつけし

我に似し弟鼻にツブツブの汗して常に孤独にあそぶ

褐色に変じてヌロンと薬液に沈める屍体は睫毛伏せいし

おさな子の靴跡に粉雪降り急ぎ我はかそかなものを喪う

人の得し最初の炎の浄さかと個室の夜を燐寸擦りいき

霜土をやや掘り下げて球根を託する温みやすやすと得し

雪の牧場ふみかためたる一隅に俘因の如く牛集めいし

おしなべて低く貧しき瓦屋根昏れつつ霙の底となりゆく

風ひびく黄昏にさえ無精卵その寂しさを生めるにわとり

蛍光灯雪に灯して住む家の呼鈴愛されたくて押したり

廃線となりたる軌道赤さびて凍らんとする拓地へ続く

おののきて極北をさす羅針盤幾夜をゆかば凍る海域

野の空に春くる光のひらめくとママンが言う辺にいて物哀し

街の音遠のく夜の窓ひらき今気付く氷雨にビショ濡るる樹々

あばきたる鶏の胎に輝きて未成熟卵つらなる昏さ

夕闇の薄ら青みし雪原にかすかにみえて浄きもの降る

球根が水におろせる白き根よかく優しくて光にそむく

さからわず冬を越したる麦の芽に呼びかけるごと吹きやまぬ風

流氷の亀裂に海のよろこびのみなぎりており細く雨降る

追憶に浮かぶ悲しみの具象とも見ゆる根芹を小流につむ

土砂降りの浜に漁船を引きあぐる人群はセーターの少女を混じゆ

夜の霧に定かならざりし森の象寝に入る心を占めてそよぎぬ

水薬が夕べを匂うさながらに淡あわと父母の辺にありし日々

春鰊回游してこぬ海の真青 物語めき村ほろびゆく

未組織の労務者が重く帰りゆく皺のごとくに狭き街筋

痛きまでの静かな推移よ雪を置く池の水際を匂わする芹

告白し文学なりと思うこと不潔に膚になじみておりし

草の萌ゆる岬々の流氷に亀裂の入りて日すがらの雨

西遷する革命軍の中核にありし北京の学生諸君よ

若さの持つ一つの穢なき我が上に思う日があり松花粉降る

敵一人いる悦びにさわやかに胸熱くいし我よと思う

「相聞のことは栓なし坂田君」不意なり樅の木の下にして

少女への手紙に用いし比喩一つその通俗に今堪えがたし

淫靡なる香にたつ花栗 少年期にたぐいなく虚しきことにふけりし

ソ領より昆布漂着する村の還されぬ海に漁季終わる雨

喝采のごとき残照に入船の檣頭の何に病める感じす

風いでて揺らぐ街樹の下道に地階にともす灯が透きており

宗教に殉いし使徒を思わしめ面変わりせし汝はオルグに発ちぬ

公園のリンデンは茂り下草に実生の稚き木の夥し

柿の木に蝟集していし毛虫らも思えば寡き一族なりし

青々と桐の木立の深き中環になりて棺に土おとしたり

満ち潮に膨れてきたる河水に公園の径は沈みはじめし

濁りたる池の様なる目をこらし掘りさげし土間に布織りて来し

窓のなきビル壁面を皮膚病のごとく湿して降り続く雨

橡の木の青揺るるした癒えし汝は素足細く我にさきだつ

原爆をそなえし空母を仮泊させ卑しく夏に来向かう神戸

ウニの精子漂いおらん磯潮の浄し真裸の少年の背も

養蚕も共に衰えし山村の祭礼の幟をこめて降る梅雨

「農民を啓くに一生を捧げたし」佐伯のヤニの沁みし指先

心理学研究室のもらす灯に海霧よりも濃き霧の降る

ひややけきものは虔し藻のかげに群れを離れず稚魚泳ぎ澄み

自動扉に押されていでし三叉路を若く激しきデモ続きゆく

夜を青く外輪山の冴えまさりつかのま他人を悲しみ得たり

夥しき実生の苗木に息のみて青葉湿れる微風におりし

酒田の駅に停車せし頃明け明け放れ面ざし厳しき少女のりきぬ

僧院の神々不在の裏庭に風さわだちて杏の一樹

対局する棋士のグラビア亦ひらく吹きいでし風のくる夜の卓

水芭蕉の花明かり辺に生れしものが張り柔らかく翅のばしきる

野の駅の空昏きなり旅なれぬ母の切符を買わんとしおり

世の常の卑しきにあらぬ笑み湛え首相が答弁を終えたる画面

そのかみの津軽への駅路に沿える村冬虹のごとき七夕をする

風にごりせる磯濤をしぶきつつ馬遊ぶ見つ我時の逝き

軋みきしみリヤカーきたりてブッタ切りし鮪の半分はこび去られぬ

人工授精されにし牛の目の中のブドウ色の牧場静かに暮れる

寡産期に入りたる鶏舎のすえし匂い枝ゆるる窓に風はこびくる

コオロギを喰い終わりたるカマキリの鮮しさよ清々と秋陽充ちくる

函館を夜更けて出でし船の中心はかなく顔洗いいし

汚れたる入江に海藻の殖える冬かくまでに望みを小さくしつつ

若さに汚れているよと思う幾千がデモしゆく光芒のごとき清しさ

支配さるる側に真理はあるという教研争議吾もしか思う

長かりし夾竹桃の花季終わる澄みし光の中に身を置く

あかときかけ漁船帰りくる突堤に寒々とオホーツクの満ち潮動く

放牧地に吹きいる粗き霧の中馬集い来て岩塩を喰う

左利きの稚き弟が力こめ字を書くつたなきさまを見ており

悟竹の書を愛する父の系列にいつよりか居し淡き悔しみ

泥岩色の溝河臭う住み荒れし長屋を鉱夫は流離してゆき

もの言いの優しくなりしと我をなげく母の辺に机を移し幾日

その妻に喰われはじめし蟷螂の妖しき充足が闇に透き見ゆ

我も貧しくしてあげることは限られて浜の子から買うホツキ貝少し

疲れやすき心を抱き歩みくれば夜の冷ややけき樹に法師蝉

瓦礫の街に解放軍よと米兵を見しより十年錯誤してきぬ

めぐりゆく魚群 異域となりし島もろともに見ゆまなこつむれば

凍結を急ぐ湖へ窓ひらき身動きできぬまで独りなり

冷々と海苔の芽ぐみし岩のまをゆるやかに潮は満ちかえりくる

電波探知機(レーダー)に映りて昏し還されぬ島々に近く魚群移動す

ガスガスと我も著名し十五日使われしぶんの紙幣受けとる

麻の葉に冷えつつ時雨くだりいて吻よせて言われし言葉忘れき

実石榴の歯をあてている稚子とあわれ心を許して遊ぶ

凄まじく曠き碩に我思惟のうら安らけく徹る暮れ方

ヤチ坊主の素枯れし埤湿を流れゆく霧に眼鏡をくもらせていき

椴 松 一九六〇年

棘の樹の秋そよぎいる丘低し余光の中をのぼりつめたり

友と二人掌に月桂樹の葉をもちて風なぎてゆく苑を出でたり

いくばくか明るき夜の池の面ふきよせられて煤うかびいる

想い浄く今日励みしと目をとじき石塀の冷たきこもれる庭に

倒れぎわを鮮烈に匂いし椴松によもすがらなる雪となりたり

幹の間に人の遊ばぬ広場見えここの轍に水凍りおり

検挙されし友を気づかいて夜の樹々の吹きしなう校門に集まりて来ぬ

夜気くだる街角(がいかく)にして歌声は働く少女らの夜間デモ

苑の池にアザラシが棲みて水汚しししわしわと真昼を池凍るかな

霜むすぶ枯羊歯のあいをかすかなる水流れきて地にすわれる

縊れ死ぬユダの嘆きに膚接して爪先だちて劇を観ている

梢の雪ふき散る峡をふたりして遡りし日が吾を強くせし

君の愛に気附かざりしを詫びる思い淡雪を含みてくちづけしたり

夜冷えするカシの繁みに目をふさぐ一生おもかげに君消えざらん

おさな子が湯舟に忘れしブリキの魚吾が頤にきてあたたかし

雪靄の消えてゆきたる街丘に梢(うれ)ゆるる天のうすら寒さを

ものたゆく動哨している兵のかなたいずこを侵し来し空軍ぞ

吾が扶け吾がうちらよりこみ上げぐる悦びを持ち母を離るる

抑えがたく春よみがえる光してもみ荒れている外海が見ゆ

温みなき光のなかに夥しく葉は散るものぞ冬こえし葉よ

芽吹きそめ寒き樹木の下に会うすぎゆきに姉のごと思いしが

山に来てふたたびの雨に傘ひらくなべては杳き楽のごとしも

まのあたり風の凪ぎたる夕暮れに太々と街をいでてゆく河

清純にならねばと思う窓あけて若葉の匂う夜気にねむりぬ

灯のそばにくらき緑の梢見えこの佇ちている苑に降る雨

缺けし月松山こえてのぼりきぬふたたび冽く我はありたし

湖は遠く湛えてさみしきに相倚りており我等うつそ身

ものみなの薄青みゆく夕昏に湖の底の礁(いわ)みゆるかな

言い難く愛しさ湧きて砂の上吹きいでし風を見て歩みゆく

しばしばも噤みしままの我にかく人はやさしく指噛みにけり

醜悪な黒人の顔と描写せり例のごとくに軍空輸して

インド犀の歩むあなうらかなしくて言葉少なになりて居しかな

岡にきて体臭のごと葉が臭う樹があるのみに生き難くなる

剥製のハゲタカの虚空にむけし眸が在りしながらについに卑しき

海の上の遠々にしてひたぶるに雨降るらんか船消されゆく

「スコヤカニユキカエリマセ」雷鳴のとどろく夜の駅に受けとる

夜ふけて風熄みし時さみしもよレース編む君を面かげにして

秋ははや至りておらんサハリンのかたに海霧また深くなる

落雷に灼かれし柏ほかの樹に遅れて茂りしがついに枯れ果つ

菅のある汀におればひとときに風熄みてゆく青きみずうみ

ヤゴのみが生きおる沼に流れこむ心さみしき水わたるかな

山川を堰きて造りしみずうみに白寂びて光る枯れし梢等

濡れし砂に滾々として熱き湯の湧くをし見たり湖のほとりに

黄の光ぬくみもなくて降るかなと草ばかりなる峰におりたり

雨霧のふきしく海を群がりて鶫夜半に帰りくるとぞ

まどかにも葡萄熟れゆく野の末に細々として黝き海みゆ

主婦ならん石炭籠をひきずりてボタ山の坑(あな)這い出でてくる

驟雨(ゆうだち)のなごりに濡れつつ妹が職場へ急ぐ後背が見ゆ

枯芝のなだりをのぼりゆきしかば潜みて青き沼ありしこと

流 沙

和服きてはかなく見ゆるおりおりに言葉に出でて今日いたわりぬ

嘆き疲れし君を励まして雪霞に灯すガスタンクの下通りたる

霜とけている街に来しトラックの匂う杉丸太の上の雪

人絹のように垂れいる遠い空を踵をうかし仰ぎていたり

パンの屑を鳩にわかちいるおさなさえ穢れゆくかと風に目を閉ず

八ツ手の葉に雪がとどまるうら寒きひと日はすぎて君帰りゆく

一月の緊りし土に萌ゆる草おさな子よやさしくふれてみよ

きびしさにうたれし愛を育てんと雪ふりやみし谷にきており

凍る田のかえす光の澄みにしを俯瞰(みおろ)していき人を愛して

なにの予兆と思うならねど冬樹のした青き落葉に吾のみじろぐ

獣肉を吊るせる大鉤をみていしが縊れんとする吾にあらねば

腕を垂れ吾は見ている雪の下の笹を蹄にほりて喰う馬

うちあぐるしぶきの凍る甲板に身は冷えて佇つ海をこえおり

芽より青葉へ

さざ波に蜉蝣がきて生みてゆく清しき卵(らん)も漂う池か

星明かりする夜半なれば潮のはるかよりして鳴れる太笛

断崖(きりぎし)に湧きてただちに海に落つさみしき水はこの暑き日も

冷房の微風にはやも冷え居つつ雨ふる太き河が目の下

言い難くさみしく一日ひと日消す今日もろ声に啼きいし蝉よ

凜々とせる思いの湧くも教室に茂れる蔦に雨そそぐ時

葱坊主の広き畑にあかつきの風が吹くらし音もなくして

今にして気づく溢るるやさしさも昏き器官に萌しいたるを

朱埴の道を駆けゆく夢の中いわれはなくして泪流れき

草花を手に手にしたる示威の列弔旗を伏せてこの夕光(かげ)に

ふたり居て心いたいたし街空を沁むがに清き風わたりたり

鳥 一九六一年

用ありてたゆくよぎりてゆきし時ほのあかりして夜のグラウンド

遠々に雪光(て)る山が暮れてゆき潤う窓をまたぬぐうかな

冷々と湛うる池がはるかなるもののごとくに夕明かりする

夜空より光きびしく降りいつつものの香もなき屋上におり

街中に青々と広き池があり君を知らざる日に恋おしみし

あら草に毛虫の光みつめおり灰汁ふるごとく夜霧はくだり

おり沈む靄ふかくなりナギの樹の森をよろこぶ妻とあゆめり

吾れの下着みずからの肌着を洗う妻慣れざることに吾れ忸怩たり

悲しみの底ごもりつつ一人のとき低き叫びの出ずる時あり

吾が妻となりたるからにねむりつつほのかに妻は笑うことあり

帰りきてまぼろしのごとき二人の部屋これは必ず守りぬくべし

こいねがいようやく二人すみゆくに日々いそしみて妻は病みふす

手術して癒えゆく妻をともなうにあたかもひらく春のもろ花

うちに深くたたうる悲しみのつき動く妻の瞳に吾れ見られおり

ミヤコワスレたちあがり咲くを壺にいけ妻おり妻はかなしと思う

吾が傘をだきて夜更けの雨にたちいつまでも待つつもりなりしや

おのずからめさめし吾れをみつめいる妻の目にあう朝々にして

疾風のすばしる浪よりオロロン鳥とびたつみればついに生きたし

流産してその子かなしむ妻みればようやくに妻を守らん心

つかれやすくなりにし妻とコウホネの咲く池のへに時をすごしつ

心なえて夜床にみだれ苦しむに泪をためて妻が見おろす

思いつめし吾がかたわらうちふして泪せしこと妻にいくたび

妻のたもとのかげにこまかくふるえいし細き花火は消えてゆきたり

妻が血潮さわやかに充ちて小さなる生命はぐくむ泪ぐましえ

屋上よりそのおりおりにながめいし濁れる海の岸に来ており

悲しみをぬぐい去る日はなからんに吾れに生活あり守るよろこび

橋づめに石の獅子立つ難波橋 今日かなしまず吾れわたりゆく

おしだまり飯くいおれどともに住み百日目なり今おもい出ず

猫かわいがりするゆえ腹にすえかねて妻の手のひら払いのけており

小さなる波止が余波(なごり)にけぶろうをはるかよりして恋おしみており

こまやかに枝さし覆う下くらしむすばれてよりはあらそわざりし

しきりなく夜の白雲(しらくも)の流れゆき吾がかたわらの寝息かなしえ

うちつけに西陽さしこむ部屋に臥す妻おもいつつ働きており

うたのごと言葉あらためて話すとき相見慕いし日のごとくにて

やせてゆく妻を見守れば心より吾がわたくしの狭さ口惜し

吾れは今日いくつもの橋をわたりしと嘆きに似つつ思いいだしぬ

みごもりし妻すわらする椅子を買いかにかくに心楽しみており

てのひらに緑はくらき葉をのせて憎みていたり人というもの

おきあがり嗚咽している悲しみを聞くこともなく吾れはねむりぬ

まがなしきこととし思うかすかなる吾がみじろぎに人めさむるは

愛憎の動きやまぬは吾がうちのことゆえ夜更け地虫鳴き満つ

おとめのごと手をふる妻よ今すこし淡々として生きたきものを

嫁ぎゆく吾が妹の凛々しげな稚き文を読みかえすかな

雪国へ夜発ちてゆく汽車の窓 歩廊を歩む吾れを照らしぬ

海鳥の舞うこともなき泥海の寒き響きを吾れは聞きたり

霧ふきて日昏れんとする屋上に滂沱たり吾が心の腑

さまざまな形の橋をわたりしがわたりて楽しき街あらざりし

妻の名を埃泛く卓に指で書く耐えたえて吾にしたがいてこよ

きよらなる初着にひとたびさわりしが燠火のごときかなしさ湧きぬ

陣痛に苦しむ声のきこえいて吾等冷たき掌をかさねあう

妻がふすベッドのふちに腰かけて莨すいおり夜がふけるまで

鳥

刺すごとく寒き牧場に立つ馬のあたたかき首に手をふれていつ

よもすがら浄くなりつつしろがねに凍れる樹々が闇に立ちおり

あかねさす昼も凍れる枝にしてくれない匂う芽のふくらみよ

マニキュアをはがしはじめし相客とめさめし吾といずれさみしき

埠頭より悲しみの鳥が翔びたつを煤ふりて寒き窓にみており

仮泊する船の煙が水面を漂いて来る埠頭を歩む

沈痛に海の鳥らが並ぶ岸ひびきをあげて潮けむり吹く

汚れたる船窓に遠き山なみよ苦しみて人の住む白き陸

朝あけてこよなかりける青空をきしりて細き雲のびてゆく

浅知恵をいかりておれど青ざめて泣き伏すみれば今はこれまで

一握りの青き草にも心なぐ湖(うみ)をへだてて山ふぶきおり

息ながく鳰の沈むはさみしきに水のおもてに雪みだれふる

薄氷のくだける水際に早春のいぶきの如く来る夕明かり

痛々しく心つかいて痩せしなど相聞のことは偕(とも)に苦しき

〈昂揚期〉しりぞく寂寥に耐えながら法廷に友の清しき言葉

絶筆 一九六一年十一月二十八日 正午

いつよりのたてじわ切りきずさながらに蒼く額にきざまれたりし

新しい連帯の上に

芥川龍之介の作品のテーマは、常に、人間のみにくさ、寂しさ、あるいは、はかなさをとらえていると言って間違いありません。「枯野抄」においても、芭蕉の臨終に際して弟子の丈草が、限りない安らかな気持ちになることが書かれています。

それは芭蕉の人格的圧力の桎梏に、空しく屈していた自由な精神が、漸く手足を伸ばそうとする、解放の喜びであったと、芥川は書いています。禅客の丈草のこの気持ちは、もちろん芥川の創作であります。あるいは、夏目漱石の死に際して芥川は丈草と同じ気持ちを味わったのかもしれません。

しかし、偉大な先進が亡くなったとしても、その作品が残っているかぎり、なかなかその引力から抜け出すことはできません。

私が最初にこんなことを書いたのは、私自身斎藤茂吉の引力圏から逃れられずにいるからです。私は、アララギの会員ではありません。最初は、むしろ反アララギ的結社にいたことさえあります。しかしそうしたことが茂吉の良さを、本当に新鮮に感じ取れる原因になっていようかと思います。

戦後、枚挙にいとまがないほど、すぐれた歌集が出ましたが、茂吉の「小園」「白き山」をこえたものは、ついになかったのではないでしょうか。

このくにの空を飛ぶとき悲しめよ南へむかふ雨夜かりがね

沈黙のわれに見よとぞ百房の黒き葡萄に雨ふりそそぐ

よく言われてきて、今更、私などが言うまでもないことですが、茂吉をのぞいて誰が、敗戦の悲劇をこれほどまでに詠み得たでしょうか。私の知るかぎりでは土屋文明が、苦しい生活の現実を気力を込めた歌った「自流泉」や「山下水」があるだけです。

私は、佐藤佐太郎、芝生田稔、高安国世、近藤芳美、金石淳彦の作品を読むと少なからず感動します。こうした、アララギ系の作家でなくとも、中城ふみ子、塚本邦雄、寺山修司などの作品をみても感心し、いいと思います。ただし寺山の場合、春日井健や山口雅子などの作品とともに、くだらないなと思うことがしばしばあります。子細はないのですが、彼等の用いる言葉が、甚だしく気障である為です。言葉とは思想です。茂吉や文明を読んできた者は、誰しもが私のような見方をすると思うのです。別に固執しませんが、これはこれで正しいと思います。ともかく以上の諸氏の作品に非常に感動した上で、茂吉は更に一枚上手の歌人であると断言します。

ところで、この拙文で茂吉や文明を讃えようとは思いません。私は茂吉を、古い日本人の、また古い歌人の典型として否定したいと思います。ゲーテの言をまつまでもなく、一切は変わらねばならないのです。変わることが出来ぬということは不正を行ってゆくということです。茂吉は、天皇制がいかにこの国を毒してきたかなどという事はまるで知らない、知ろうともしなかったらしいのです。亦、古い日本人に共通する、強い郷党意識が茂吉は特別に強かったように思います。太田水穂との論争の時、売り言葉に買い言葉だったのでしょうが「水穂征伐」などと称していたのは、滑稽を通り越して嫌気がさすほどです。

田中隆尚の「茂吉随筆」を読むと、世に遅れてゆく、醜いと言っていい茂吉のことが書かれています。田中隆尚は無意識のうちにそのことを書いてしまったようです。戦後、高安国世が茂吉を訪れて、新しい歌の話などをして帰ったあと、高安を土屋文明のスパイだと本当に信じて田中隆尚に言うくだりなど、高安を知る者として茂吉の幽霊を見る思いがします。田中隆尚自身、古い型の人間の一人であって純粋の師弟愛から、そうした茂吉を是として書いてあるのですが、私のような第三者の、しかも茂吉のフアンが読むとかぎりもなく淋しい茂吉の老醜を感じるのです。

茂吉を覆う何よりの悲劇は、彼は歴史に対する正しい洞察力を欠いたという点でした。茂吉は間違いなく、人麻呂にも比すべき歌人でしたけど、彼は世界的視野を持っておりませんでした。戦時中、反戦の作品は発表できなかったとしても、沈黙している自由はあった筈でした。ところが全身全霊をあげて戦争賛歌を茂吉はつくりました。あれらの歌は茂吉の肉声であったでしょうが、実に空々しい響きしか伝わって来ないのです。茂吉は六分儀も舵もなくて海を漂う船のようです。潮流が正しい方向に流れていると正しく進み、逆流していると茂吉も逆に進みました。「小園」「白き山」は戦争の終わった正しい潮と、茂吉の進路とが重なってたどり着いた悲しい記念碑であります。私がくどくどと茂吉のことを書くのは、先にも触れましたが、茂吉の精神構造が、政治意識が、古い日本人、古い歌人の典型のように思われるからです。短歌がこの国の遅れた部分を反映する鏡であってはならぬ筈ですが、事実は遅れた部分を映す鏡であるわけです。宮中の歌人には幾万の歌人達が詠進しているのです。私が最も純粋であると尊敬している佐藤佐太郎も、サンフランシスコ条約を讃えました。天皇の息子の結婚を詠んだ会員達の作品を数限りもなく雑誌に載せた宮柊二の「孤独」もいい加減なものと言わざるを得ません。私は宮中の歌会の選者に一度でもなった歌人は信用せぬことにしています。土屋文明、四賀光子、五島美代子、木俣修等々です。歌会の当日、腹痛なり風邪などが起こる歌人でなくては、どうして本統の詩人と言えるでしょうか。彼が本統の詩人であるならば、彼を取り巻く地平から吹きつのる風を、人より早く察知している筈です。嵐の来る気配、それを察知する力が歌人にもあっていいと思うのです。いや無くてはならぬと信ずるのです。茂吉の轍は踏んではならないのです。

私は新しい連帯意識を、歴史に対する正しい洞察力を持とうとする人々、世界史的視野を持とうとする人々と持ち合いたいと思います。安保闘争の歌を私は低く評価いたしません。詩という点に回帰して考えると、多くの問題はありましょうが、私は今後の行を、思想に六分儀を持っている人々と共にする心算です。私は一度でも宮中の歌会の選者となり、権門に近づくのを恥としなかった多くの先進と訣別いたします。無芸無才にしてこの一筋につながると言った芭蕉の言葉は、芸術家の態度としてあくまで真理でありますけれど、歌人が愚であってよい時代は去りました。いや過去にだってよい時代などありはしませんでした。それにも関わらず茂吉を代表とする歌人達は、救いがたいほど愚でありました。

坂田博義年譜

一九三七年

一月北海道函館市本町一一二番地で二十二日坂田家の長男として生まれる。父は教員。 当時博愛、義勇、奉公の偉丈夫たれかしと念じ博義と名づく。

一九四二年

四月函館市白百合幼稚園に入園。同時に修身館道場に通い剣を学ぶ。

一九四三年

四月函館市柏野小学校入学。成績常に上位。祖父母初め親戚より寵愛を一身に受く。

一九四五年

四月一家十勝上士幌町へ疎開のため上士幌小学校へ転校。児童会議長など歴任。読書力

旺盛。五、六年頃漢楚軍談、三国志、水滸伝など愛読する。

一九四九年

四月十勝上士幌中学校入学。弁論部に所属し、白秋の詩を好む。未知の話には眼を輝か

して聞くとして教師の賞辞あり。学業成績なども傑出していた。この頃、何時の間にか

水泳著しく上達せり。

一九五二年

四月帯広市柏葉高等学校入学。文芸部機関誌へ、短歌、小説投稿。文学と歴史の教科に

特段の才能を発揮せり。眼鏡はこの時代よりかけ始める。

一九五五年

三月柏葉高等学校卒業。『辛夷』入会。郷土新聞などにも短歌を発表しはじめる。古都

の風物、特に仏像に興感をもつ。

一九五七年

四月立命館経済学部入学。祖父と同郷の茂吉を敬慕す。帰省すると終日弟妹と談笑せり。

年を追うてもののあわれを感じやすくなった。

一九五八年

一月『ポトナム』入会。

四月立命短歌会にて清原日出夫と相知る。

五月同歌会にて黒住嘉輝、今井淳次を知る。

八月『塔』入会。この頃から、河原町荒神口西入護浄院の下宿で、清原・今井らと連日

文学論に熱中。卒業まで変わらず。

十月頃、京都学生短歌会に参加出席。

一九五九年

六月『塔』合同歌集「遊水池」に参加。入会以来、月例歌会には毎月出席。

十二月『短歌』の「大学生作品特集」に十首認められる。『塔』編集にも参画す。

一九六〇年

七月新仮名遣いについて『短歌』に「塔の場合」と題するエッセイを発表。この前後、

社会的な問題への関心が深まり、安保闘争にも参加する。この年、藤牧久枝との親交は

じまる。

一九六一年

一月『短歌』に「新しい連帯のために」なるエッセイを発表する。

三月藤牧久枝と結婚。東洞院五条上る藤牧方に居を移す。卒業後、株式会社マツダオー ト大阪に入社。特需課員として、道修町の薬品会社関係を担当す。夏頃、山口誓子を訪

問す。

十一月二十八日正午過ぎ、自宅にて縊死。

十二月一日、自宅にて葬儀。

一九六二年

二月『短歌』に「鳥」一五首掲載される。

後 記

一九五九年一月の塔の歌会。今はあとかたもない鴨川畔の奥村会館で、私達は出偶いました。名前を伏せて書き留めた歌の中に、目瞠るような清新な二首がありました。私に批評がまわった時、その香気にたじたじとなるようなものに抗しながら、何とか批評を終えた気分を、今もはきと覚えています。それが坂田の歌でした。しかし彼は私よりももっと明確にその時のことを記憶していて、ずっと後に「あの時あなたは僕の歌をいいと思いながら実にひどく批評したね。」などと詰って困らせました。そのころの人達の批評のしかたについても、ひどくケチだと言って私を責めました。

彼の生まれるまでには、実に永い時間がかかっています。度重なる凝縮と放置が執拗に繰り返されていることを、私は追々に知りました。彼は歌を大切にし、非常な自信と執念を持っていたと思います。「僕は何年も前から歌にしなければならないものをまだ抱えてるんだから」と云って、私が二人で見たもののことがすぐ歌になるのを、嫌がったり羨ましがったりしました。二人があっと心に受けとめるものはやはり同じなので「これは君に譲るよ、これには手をつけるな。」などということも起こりました。「清原君は“何を歌うか”に重きを置くが、俺には“如何に歌うか”ということこそ短歌なのだ。君はどう思うか。」などと詰め寄られる時もありました。

「これは必ず守りぬくべし」と歌ってくれながら彼は逝ってしまいました。その前後には入院している私を真剣に見つめていました。そんな態度はそれまでにも度々表現されたことでした。手相だの生命線などにかこつけながら早逝のことをよく口にした彼は、ぎりぎりの生を私にぶつけて私を驚かせ続けていたのです。とりとめもなく思う時にはどうにかしてもう一度話し合いたいと強く願わずには居れません。

歌集のことは念願ではありましたが、私からはどうしても手がけることが出来ませんでした。高安先生や多くの塔会員の方々、わけても川添英一様の御好意御努力に深く深く感謝致します。洋進堂の若林様にも厚く御礼申し上げます。

一九七四年九月

坂 田 久 枝

付 記

作品は年代順に、ほぼ追悼号の『坂田博義作品集』に従った。追悼号後記(黒住嘉輝記)にあるように「彼の作品を時代的な展開において見たいという方針を立てた」ことによる。年代毎に表題をつけ、群作はその年代の後部においた。年代は、辛夷、ポトナム、短歌、塔に発表した歳を基準にし、坂田死後発表の一九六二年のものは六一年においた。表題は、田中栄、沢辺元一、池本一郎、川添の協議決定によるものである。作品は新仮名遣いに統一し、ほぼ重複に近いものがあって一首削った。全部で四百六十三首である。

はじめ全集的なものを企画していたが、追悼号や塔その他に発表した以上のものがほとんど集まらず閉口した。「作品だけで充分だ」という高安氏の声もあり、歌集を編むことにした。黒住の保管していた全作品にも目を通したが、結局このような形になった。作品集には辛夷の野原水嶺氏の手をわずらわせている。

冒頭の写真は追悼号とは異なったものを載せた。坂田自筆による『ケシの花』は思わぬ時に発見され花を咲かせた。「新しい連帯の上に」は一九六一年一月号『短歌』に掲載されたもので、彼の思想を最も明確に伝えたものと判断し再録した。

坂田の歌が広く深く読まれんことを祈る。

一九七四年十月一日

編集責任者 川 添 英 一