いつよりか何処からか湧き虫の音の響く夜半をしみじみと寝る

凄まじき妻と娘の諍いに入ればたちまち餌食となりぬ

まがなしく娘に添いて横たわり虫の音を聞く寝息とともに

嘘撒きし新聞の記事金払い読みて信じておりし過去あり

銃向けてトラックに載せ運びしと強制連行教えしことあり

虫の音と寝息に合わせ真っ暗な草はら迷い紛れつつ入る

目つむればヒトを抜け出しキラキラと無数の星の宇宙に眠る

試験中すら様様な表情の生徒の一人一人がありぬ

紫の小さな花よと近づけばコマツナギよりチョンギスが跳ぶ

鉛筆のこすれる音のみ聞こえいてテストも時間も流されてゆく

くっきりと昼顔開く庭の家いかなる人の潜みいるらし

罪犯す認知症わが未来かとドキュメントを観て心が揺らぐ

笑うより他なく笑う我に妻その分怒りやすくなるらし

しなくてはならぬ怒りはいい加減もういいだろうと思うこの頃

怒ったり優しくなったり豹変する妻に未だに慣れぬままいる

災害に突然命亡くす人あるのもこの世の習いなるべし

音立てて阪急電車通るたび窓がかすかに明るくなりぬ

稲光激しき方へ音立てて阪急電車光りつつ行く

雷鳴と激しき雨と稲光いかなる神が暴れいるらし

そこだけにしかない論理に殺される弄ばれる人の群れあり

間違いも数多教えて四十年過ぎき上辺は平穏なれど

そこだけにしかない論理振りかざす教師に嫌悪抱くことあり

どうとでも解釈できることばかりなのに一つの方へと進む

そこだけにしかない論理がねばならぬ倫理と変わりゆくを見ており

巧妙に論理が倫理に変わりゆく瞬時の匂いかいでしまえり

言い難き嫌な匂いの漂いてそこだけにある定めができる

もやもやと晴れぬ気持ちを歌にする真実がそこに見えてくるまで

中国の教宣映画の日本人教え来たりし歴史がありぬ

新聞も教師も同じこんなにも嘘を教えてきたではないか

信じれば論理が倫理に変わりゆく罪と罰とを伴いながら

取材もせず虚報を書きし新聞社既に倫理も廃れつつあり

新聞社の虚報に弄ばれていし日本がやっと目覚めつつあり

漢の委の奴の国王も中国の属国たりし証となりぬ

首をすげ替えるだけでは変わらない体質自滅してゆくばかり

高き空筋雲増えていつの間に秋の真っ只中にきている

教室も職員室もそこだけにしかない論理満ちあふれおり

どうとでも言える論理がいつの間に倫理と変わり法へと変わる

新聞社何の因果か困窮し嘘と言い訳ばかりとなりぬ

どうとでも言える事柄詰まりいる職場に模索しながら過ごす

チベットがチベット自治区となる過程鑑みて日本思いみるべし

新聞社主催チベット素描展図録解説偏見に満つ

中国が平和進駐したと書く朝日新聞編集委員

ダライラマの反乱とある記事を見る既におかしかった体質

大量の虐殺ありて平穏な国を制圧した国がある

根底が覆されて困りいる日本の歴史日本の立場

新聞が日本の世論導くに嘘と知りつつ書いていたらし

締め切った部屋がアンプとなり響く朝の雨音しみじみと聞く

スカートをズボンの上にはいている女の形も変わりつつあり

ハーモニカ吹けばお礼を言われいて心も体も嬉しくなりぬ

人間となりてここまで過ごししも輪廻の短い過程のひとつ

本当にそうなの?それを確かめよ真偽の資料振り分けながら

見たこともない長々と道を行く来世へ続く夢を見ている

ひたすらにただひたすらに歩く夢次々景色変わりゆくのみ

なつかしい人の後姿(うしろで)見るのみに我も旅人誰も旅人

次々に道が展けて父母のいるなつかしい夢を見ている

父の声母の声にて導かれ見知らぬ町に住む夢を見る

モノクロの映画みたいな夢を見る支離滅裂な展開にして

ぞろぞろと死者達上る後姿(うしろで)を気づいて目覚む夢の途中に

物言わぬ試験の五十分間に夢見て眠る生徒もありぬ

眠たくて夢に入らんとする時に父母思えば夢に出てくる

口の中舌泳がせて現実の人らを眺む味わいながら

さまざまな家庭過程の生徒いて机間巡視も味わいを持つ

時と場所共有しつつそれぞれにいずれは命消えてゆくのみ

災害にもめげずしぶとく我ら生く二十一世紀の一点に

雨の音聴きつつ舌を泳がせて水底深く眠る我がいる

吸い込まれていきそうな青青き空見上げる我は消えてしまいぬ

鉄筋とコンクリートとアスファルト虫の音さえも聴けぬ夜が来る

突き抜けるような青空深き淵ゆったり泳ぐ白き魚あり

くっきりと南に輝く星ひとつ目ざして翔けてゆく馬がある

ひたすらにハーモニカなど吹いている心も体も初期化したくて

逆らえぬ理由は特になけれども妻にははいと言いて従う

岩走る流れにじっと佇っている白鷺何を思うでもなく

六甲の山より見れば古戦場広がるような霧の海見ゆ

布引の谷を下れば白妙の衣ひらめく滝あらわれぬ

白き糸常に弾けて奏でいる滝の響きを心して聞く

布引の滝の白糸動きつつ常新しき水ほとばしる

平安の頃に詠まれし歌碑寂びてこの布引の滝はとどろく

一枚の布とめどなく落ちつづく流れは白き滝の形に

布引の滝の響きにほどかれて心も体も新しくなる

透明な水が一気に真っ白に砕けて落ちるその響き聞く

その白き覚悟のごとき爽やかな滝の響きに誘われゆく

真っ白に砕けて落ちて流れゆく常新しき滝を見ている

千年も滝の姿は変わらぬに人次々に入れ替わり見る

五十年あっという間の実感に残されし日は幾許もなし

震災の頃の神戸を思いつつ灘の酒蔵など見て歩く

日本酒のこよなく香る蔵に入り齢忘れるひとときがあり

ハローウィン変装などして子供らの無邪気な声の弾む楽しさ

同窓も孫のことにはたそがれて老人会となるをかなしむ

いつまでも変わらぬ心と思う時なつかしき顔甦りくる

人生の当たり外れの大方を語る齢か同窓会過ぐ

本当にねばならぬのかと思うこと此頃多く寂しさつのる

こうなれば名もなく貧しく美しく生きていくべしためらいもなく

どこでアスベスト吸ったか分からぬも藤本義一中皮腫で死す

地下街に次々人ら擦れ違う生者も死者もごちゃ混ぜにして

地下街にひしめく人らに死者混じり擦れ違いゆく何事もなく

死者の手を借りて此頃すれすれに生き難い世を生きているらし

網走に戻る夢見て眠りいる夜あと幾つわが前にある

口の中つるんとその身あらわれて食べ頃キウイ溶かしつつ喰う

爪で皮はげば果汁が湧き出でてビワの実がぶり舌に広がる

スポンジが赤い果汁を含むかのような西瓜はかぶりつつ飲む

口腔と舌の間で溶けてゆく西瓜は甘い夏の香に満つ

ぬめぬめと甘き葡萄が舌の上夕空晴れて満月が見ゆ

ざっくりと噛めば奥歯に潰されて梨の果汁が口に広がる

噛むごとに吹き出す果汁飲み下し梨の甘さが体に沁みる

つややかな林檎の白き実を囓る酸っぱく沁みる甘き味あり

思い切り林檎を囓る愛恋の始めを今も繰り返しおり

記された月日にわかによみがえり喪中葉書に人の死を知る

いつの間に喪中葉書の束があり机上に夕日ここだけに射す

浅き夢喪中葉書に自分の名記されてわが目の前にある

物忘れ戸惑いばかり繰り返しただいたずらに時が過ぎゆく

こんな山奥に紅葉の高山寺ひっそり小さな本堂が見ゆ

肝奪う険しき谷へなだれ落ち色さまざまな紅葉が続く

どれだけの余命あるのかイチョウの黄さりげなく落つ落ち尽きるまで

あの頃は生きていたのにあの頃が今だと思えば死もまた近し

翔ぶという文字は羊の羽ばたける我も幾度も飛ぶ夢を見る

この年も誰かが生まれ死んでゆく特別な日が来るやもしれず

あの頃の大人はほとんど死んでいるそんな幼年期をなつかしむ

簡単に当たる筈なき宝くじ当たる笑顔でテレビは誘う

束の間の夢と期待の宝くじ笑う他なしやはり外れて

当たるかも年末ジャンボ宝くじ夢と期待の束の間を売る

あと五分あと五分だけ目をつぶる夢の続きに逢うやもしれぬ

町なかの時宗鉄輪永福寺和尚素朴な人柄が好き

極楽に地獄を変えた一遍の鉄輪今も湯けむりが舞う

温かく熱き砂乗せ横たわる重き人生それもまた良し

鉱泥の熱き湯に入り身に染みて命の鼓動よみがえりくる

やわらかな白き湯に入りしみじみと未だ叶わぬ夢を見ている

幻のような湯けむり明礬に漬かれば楽しき過去のみ残る

月明かり街の光と別府湾美しきかな人の世もまた

人生は夢まぼろしと思うまでしみじみ白き湯に浸りいる

苦しみもいい思い出に変わるまでしみじみ白き湯に浸りいる

イスラム国に拘束されし後藤さんいたたましくて心が痛む

武器輸出に潤う国の汚さも後藤健二氏淡々と言う

国荒れて教育すらも受けられぬ子供たちあり後藤氏語る

植民地支配の名残裏側で欧米諸国は武器輸出する

復讐だ敵討ちだと次々に新たな犠牲育まれゆく

伝えてゆくことの大事さ語りいし後藤健二の面影刻む

ハイテクな日本の機器が無人機に入りはしないか敵粉砕す

夢の中だけにある道前世か幼き頃か歩みいりにき

言うことを聞かねば殺すという神に何故に従う人々がいる

憎しみのない限りない愛をこそ神というべし神と呼ぶなら

地球には国境なんかありません命はぐくむ海と陸のみ

どうとでも言える論理がそこにだけにしかない掟へいつしか変わる

自分には常識他人には非常識そんな歴史の繰り返し見ゆ

突然に迷惑メール来なくなるホッとしながら淋しさもあり

生きているか死んでいるかも分からない人に手紙をふと書いてみる

そこだけにしかない論理や国境を限りなく人作り続ける

網走に流氷来たるの報道もただ日常の一コマとなる

論理の行方

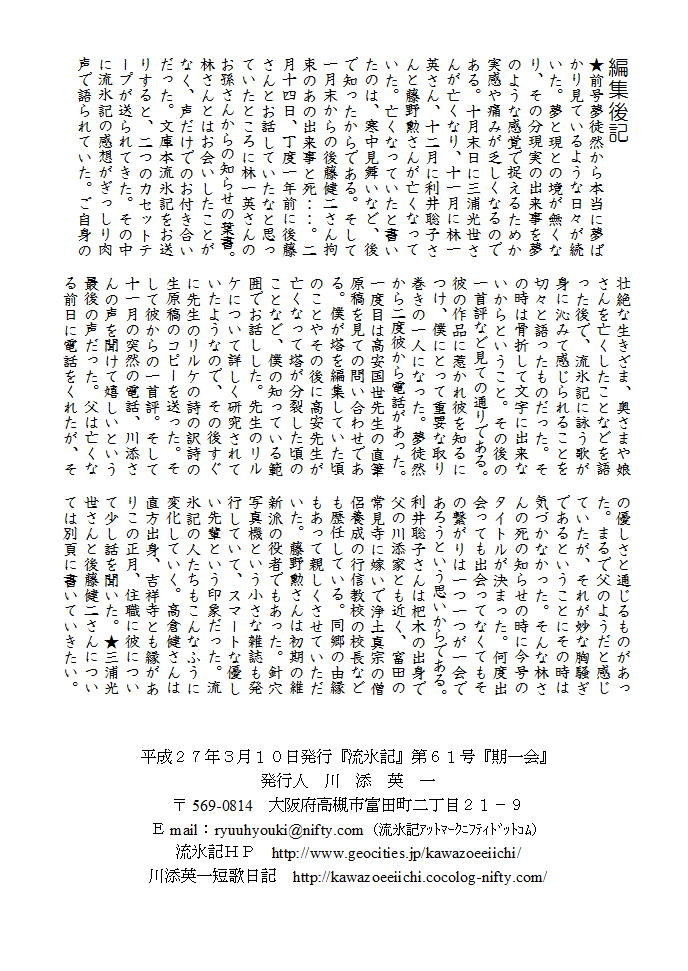

◆流氷記も六十一号になった。歌を作っているうち、人の考えていく論理に法則のようなものがあると感じるようになった。もともと論理とはどうにでも(どうとでも)言えるものであること。つまり〈どうにでも言える論理〉の段階があること。―どうにでも言える論理の応酬に少しあつかましい方が勝つ―少し冷静に見てみるとそんなものである。どうにでも言える筈なのに、それがいつの間にか、そこだけにしかない論理へと変わる。僕のようにいくつもの学校を歴任すると、学校によって論理の在り方が全く変わっていることに愕然としてしまうものだ。さらに、そこだけにしかない論理も、その時だけにしかない論理であったりする。そのようなことが論理から発展して倫理や掟になると恐ろしいことになる。家庭でも或いは世間でもこういうことはあるものである。昨年は後藤健二さんを知り、その命を奪った論理を思い知ることになった。―そこだけにしかない論理溢れいる国も職場も人の世なれば―本来〈どうにでも言える論理〉から出発した筈である。それがいつの間にか〈なければならぬ〉〈なければ許されぬ〉までに変わって人を殺めるまでになっていく。そんな人の在り方を詩人はしっかりと見ていかねばならない。ガチガチに固まり絡まった紐を丁寧にほどくように。地球には本来国境なんかない。国境を作って守らなければならない命というのも異常なこと。安心して本来の形に戻って暮らせる世は来ないものか。そんなことを模索するのみである。詩人が自由に見て聞いて考えていける環境に今僕がいる限り、そのような思考を続けていきたい。そこだけにしかない論理をどうにでも言える論理に回帰させていくというのが流氷記の形の一つであるとこの頃思うようになってきた。

流氷記61号.pdf へのリンク